本文

紛失・廃止・返納

〈目次〉

マイナンバーカードを紛失または盗難にあった場合

1.機能の一時停止

マイナンバーカードを紛失した場合には、ただちに以下の電話番号(紛失等の場合には365日24時間対応)に連絡し、マイナンバーカードの電子証明書等の機能の一時停止を行って下さい。

マイナンバー総合フリーダイヤル(無料)

0120-95-0178

個人番号カードコールセンター(有料)

0570-783-578

050-3818-1250(繋がらない場合)

聴覚障がい者専用お問い合わせFAX番号(無料)

0120-601-785

2.交番または警察署へ届出(自宅外で紛失または盗難にあった場合)

外出先での紛失や盗難にあった場合は、交番または警察署に遺失届をしてください。その際に、受理番号が交付されますので、マイナンバーカードの再交付を希望される場合は、必ず本庁市民課窓口または各支所市民サービス課窓口にお持ちください。

3.紛失届・再交付申請の手続き

本庁市民課窓口または各支所市民サービス課窓口でマイナンバーカード紛失の手続を行ってください。

また、カードの再交付を希望する場合は、あわせて再交付申請を行うことができます。

再交付手数料は1,000円(カード再交付料800円、カードに搭載可能な電子証明書の発行料200円)です。

- マイナンバーカードを無くしても、他人は悪用できません

仮に紛失しても、写真付のため、第三者が容易になりすますことはできません。

マイナンバーカードには、文字をレーザーにより彫りこむとともに、複雑な彩紋パターンを施すなどの特殊加工を施しており、顔写真を含めた券面の偽造を困難にしています。 - ICチップには、プライバシー性の高い情報は入っていません

マイナンバーカードに搭載されているICチップには、税や年金などのプライバシー性の高い情報は記録されていません。

また、ICチップの読み取りに必要な数字4桁の暗証番号は、3回間違えるとロックがかかり、本人が手続きをしないとロックの解除ができないようになっています。 - 不正に情報を読み出そうとするとICチップが壊れます

不正に情報を読み出そうとすると、ICチップが自動で壊れる仕組みになっており、高いセキュリティを担保しています。

健康保険証として利用する場合も、ご自身の特定健診結果や薬剤情報がICチップに入ることはありません。 - 国があらゆる情報を一元管理する仕組みではありません

マイナンバー制度では、情報を「一元管理」するようなことは一切ありません。 情報の管理に当たっては、今まで各機関で管理していた個人情報は引き続きその機関が管理し、必要な情報を必要な時だけやりとりする「分散管理」という仕組みを採用しています。 特定の共通データベースを作ることもありませんので、そういったところからまとめて情報が漏れることもありません。

マイナンバーカードの一時停止解除(カードが見つかった場合)

マイナンバーカードの一時停止後にカードが見つかった場合は、下記必要書類をお持ちのうえ、本庁市民課窓口または各支所市民サービス課窓口までお越しください。

※お電話での一時停止解除はできません。

※マイナンバーカードの廃止手続きをしていない場合に限ります。

※マイナンバーカードの一時停止のお手続きをされた場合、利用者証明用電子証明書と署名用電子証明書は失効します。引き続き必要な方は、一時停止解除をする際にあわせて電子証明書の発行申請をしてください。

手続きの際にお持ちいただくもの

ご本人が手続きをする場合

- マイナンバーカード 原本

- マイナンバーカードに設定している暗証番号

住民基本台帳用暗証番号(数字4桁)

利用者証明用電子証明書暗証番号(数字4桁)

署名用電子証明書暗証番号(英数字で6桁以上16桁以下)

※暗証番号が不明な方は、マイナンバーカード以外の本人確認書類が必要です。

(下記A欄から1点もしくはB欄から1点)

法定代理人が手続きをする場合(ご本人が15歳未満または成年被後見人の場合)

- 一時停止を解除するマイナンバーカード 原本

- 法定代理人の本人確認書類 原本(下記A欄から1点)

- 戸籍謄本、成年後見登記事項証明書等の代理権を証明する書類 原本

※本籍地が嘉麻市の場合、または本人と法定代理人が同一世帯かつ親子関係にある場合は不要。

※発行から3か月以内のもの。 - マイナンバーカードに設定している暗証番号

住民基本台帳用暗証番号(数字4桁)

利用者証明用電子証明書暗証番号(数字4桁)

任意代理人が手続きをする場合

ご本人の意思や暗証番号を確認するための文書照会方式による手続きとなり、即日完了しません。

〈初回手続き時にお持ちいただくもの〉

- 一時停止を解除するマイナンバーカード 原本

- 任意代理人の本人確認書類 原本(下記A欄から1点)

受付後、照会書兼回答書をご本人のご自宅に転送不要郵便で郵送いたします。到着後、以下のものをお持ちいただき、再度お越しください。

〈2回目の手続き時にお持ちいただくもの〉

- 照会書兼回答書(必要事項をご本人がすべてご記入のうえ、暗証番号が他人の目(代理人含む)に触れないよう、封筒に封入・封緘し、封緘部に押印するなどの措置をお願いいたします)

- 一時停止を解除するマイナンバーカード 原本

- 任意代理人の本人確認書類 原本(下記A欄から1点)

※暗証番号の照合ができない場合は、受付できません。

マイナンバーカードの廃止・再交付(カードが見つからない場合)

マイナンバーカードを紛失、または著しく破損した結果、カードの再交付を希望する場合には、住民票のある市区町村の窓口でマイナンバーカードの紛失・廃止の届出をした後、再交付申請を行っていただく必要があります。

廃止のお手続きはご本人あるいは法定代理人(ご本人が15歳未満または成年被後見人)のみ窓口にて可能です。任意代理人の方は、お手続きできません。

なお、紛失に伴う再交付の際には手数料1,000円(カード再交付料800円、カードに搭載可能な電子証明書の発行料200円)がかかります。

再交付をご希望の方は、下記必要書類をお持ちのうえ、本庁市民課窓口もしくは各支所市民サービス課までお越しください。

手続きの際にお持ちいただくもの

ご本人が手続きをする場合

- マイナンバーカード 原本(破損した場合)

- 遺失届・盗難届の受理番号(外出先での紛失や盗難の場合)

- 本人確認書類 原本(下記A欄から1点もしくはB欄から2点)

法定代理人が手続きをする場合(ご本人が15歳未満または成年被後見人の場合)

- ご本人のマイナンバーカード 原本(破損した場合)

- 遺失届・盗難届の受理番号(外出先での紛失や盗難の場合)

- ご本人の本人確認書類 原本(下記A欄から1点もしくはB欄から2点)

- 法定代理人の本人確認書類 原本(下記A欄から1点もしくはB欄から2点)

- 戸籍謄本、成年後見登記事項証明書等の代理権を証明する書類 原本

※本籍地が嘉麻市の場合、または本人と法定代理人が同一世帯かつ親子関係にある場合は不要。

※発行から3か月以内のもの。

注意事項

- カードを紛失された場合、まずはカードの一時停止を行ったうえでカード廃止のお手続きをご検討ください。カード廃止後、紛失していたカードを発見しても再度利用することはできません。

- カードの廃止手続きを行っても、マイナンバー(個人番号)は変更されません。盗難等で、マイナンバー(個人番号)を第三者に不正に利用される恐れがある場合はご相談ください。

マイナンバーカードの返納

以下の事由に該当する場合等は、本庁市民課窓口または各支所市民サービス課窓口でマイナンバーカードの返納手続きを行ってください。

- 国外転出(※)

- 転入後一定期間を過ぎても継続利用手続きを行わなかったことによりマイナンバーカードが失効した場合

- マイナンバーカードの有効期限が満了した場合

- マイナンバーカードが破損・損傷した場合

- 有効期限内の再交付を受ける場合(記載余白なし・マイナンバーカード自体の更新)

- 紛失による再交付後、マイナンバーカードを発見した場合

- 本人の希望により自主返納したい場合

※日本国籍の方で、国外転出前に有効なマイナンバーカードをお持ちの方は、国外転出後も引き続きマイナンバーカードを利用できます。詳しくは「国外転出者向けマイナンバーカード」をご参照ください。

手続きの際にお持ちいただくもの

ご本人が手続きをする場合

- マイナンバーカード 原本

- 本人確認書類 原本(下記A欄から1点もしくはB欄から2点)

法定代理人が手続きをする場合(ご本人が15歳未満または成年被後見人の場合)

- ご本人のマイナンバーカード 原本

- 法定代理人の本人確認書類 原本(下記A欄から1点もしくはB欄から2点)

- 戸籍謄本、成年後見登記事項証明書等の代理権を証明する書類 原本

※本籍地が嘉麻市の場合、または本人と法定代理人が同一世帯かつ親子関係にある場合は不要。

※発行から3か月以内のもの。

注意点

- 亡くなられた方のマイナンバーカードは自動的に廃止になります。この場合カードの返納義務はありません。相続等で必要になることがありますので、マイナンバーカードは諸手続きが終わるまで保管してください。

- マイナンバーカードを返納するとマイナポータルにログインできなくなります。

- 健康保険証の紐づけは返納しても解除されるわけではありません。

- 公金受取口座の登録を解除したい場合は返納前にマイナポータルからお手続きください。

- 返納されたマイナンバーカードは廃棄いたしますので、お返しすることはできません。

- カード返納後に再交付を希望される場合は、再交付手数料1,000円(カード再交付料800円、カードに搭載可能な電子証明書の発行料200円)が必要になります。

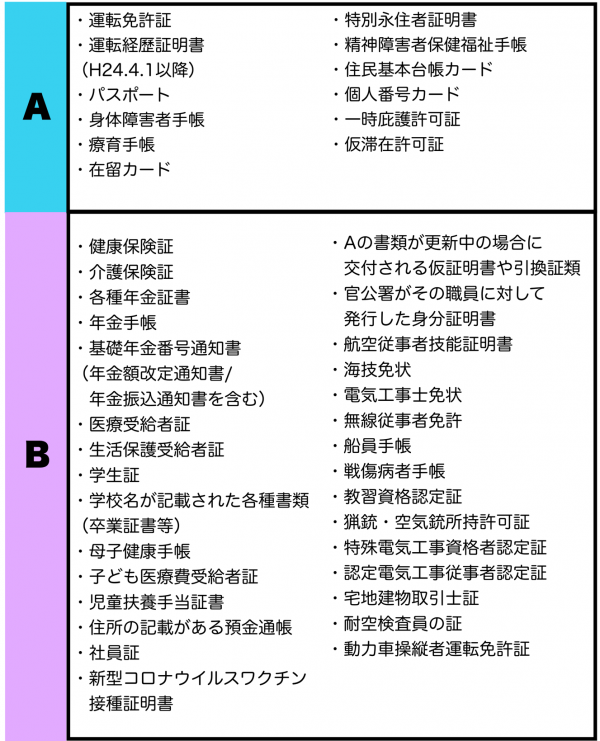

本人確認書類一覧

※B欄については「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載されたものに限ります。

※有効期限があるものは、申請時点で有効なものに限ります。

※必要に応じて、口頭での質問により補充的に本人確認をさせていただくことがありますので、その際はご協力ください。